Статьи

Верховный Суд Российской Федерации

Общая информация о Верховном Суде Российской Федерации

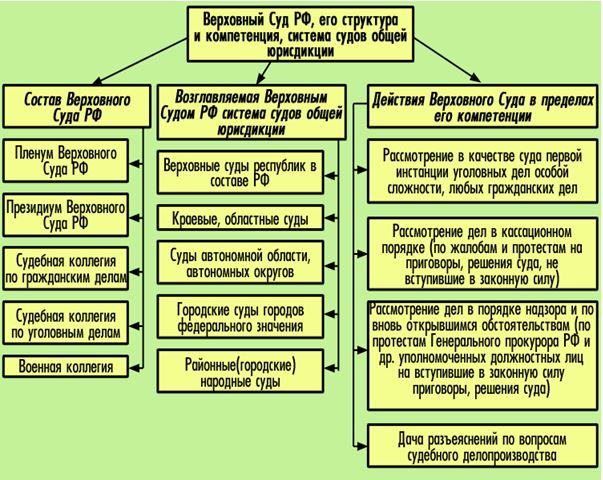

Согласно статье 126 Конституции Российской Федерации и статье 19 Федерального конституционного закона Российской Федерации «О судебной системе в Российской Федерации» Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, включая военные и специализированные федеральные суды, и осуществляет в предусмотренных законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью, а также дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Верховный Суд Российской Федерации действует в составе:

- Пленума Верховного Суда Российской Федерации;

- Президиума Верховного Суда Российской Федерации;

- Кассационной коллегии;

- Судебной коллегии по гражданским делам;

- Судебной коллегии по уголовным делам;

- Военной коллегии.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации рассматривает материалы обобщения судебной практики и анализа судебной статистики, дает разъяснения в форме постановлений по вопросам, возникающим у судов в ходе рассмотрения конкретных дел; рассматривает и решает вопросы о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроектов и об их отзыве; рассматривает и решает вопросы об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности нормативных правовых актов и ходатайствами о даче разъяснений решений, принятых Конституционным Судом Российской Федерации; утверждает Регламент Верховного Суда Российской Федерации, в соответствии с которым осуществляет и иные полномочия.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации рассматривает гражданские и уголовные дела в порядке, предусмотренном процессуальным законом; рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики, анализа судебной статистики; утверждает Обзоры законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации; решает организационные вопросы коллегий и аппарата Суда; осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательством.

Коллегии Верховного Суда Российской Федерации рассматривают гражданские и уголовные дела по первой инстанции, а также в кассационном порядке и в порядке надзора, а также ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, изучают и обобщают судебную практику, осуществляют иные полномочия в соответствии с Регламентом.

При Верховном Суде Российской Федерации действует Научно-консультативный совет для подготовки научно обоснованных рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики, возникающим у судов.

Основные вехи истории судебной системы России с X века до 1917 года

Отсчет отечественной истории суда и развития правосудия следует вести со времени возникновения государственности на Руси. Древнейшее русское право складывалось в IX–X вв. Вопрос о существовании письменных русских законов в X в. остается пока спорным, но такую возможность не исключают тексты русско-византийских договоров. Самыми ранними отечественными правовыми памятниками являются договоры Руси с Византийской империей, заключенные князем Олегом в 911 г., князем Игорем в 944 г. и князем Святославом в 971 г. Они были написаны в Византии, а затем переведены на русский язык и включены в «Повесть временных лет». Изучение этих договоров имеет более чем двухсотлетнюю историю, однако единства мнения среди ученых относительно места и времени их перевода до сих пор нет. Одни считают, что славянские переводы договоров современны их греческим оригиналам, другие полагают, что они были сделаны только в XI в.

Несмотря на то что эти документы были составлены в Византии, в их содержании явно превалируют интересы русской стороны, что определялось политической обстановкой, в которой они были написаны. Древнерусское государство в X в. играло серьезную роль в международных отношениях. Русско-византийские договоры X в. свидетельствуют о серьезной роли Руси в тогдашних международных отношениях и в первую очередь являются источниками международного права. Вместе с тем они содержат ряд интересных положений, относящихся к уголовному, гражданскому праву и системе судопроизводства, в значительной степени основывающихся на русских законах и обычаях. Все договоры относятся к периоду формирования на Руси феодальных отношений и системы норм феодального права. Наибольшую ценность в юридическом плане представляют договоры 911 и 944 гг. (договор 971 г. невелик по объему и дает мало материала). Сравнение их текстов показывает явный прогресс в развитии институтов феодального права. Особый интерес представляют ссылки в договорах на «Закон Русский». В XI в., после принятия Древней Русью христианства, он был использован при составлении «Русской Правды» – древнейшего письменного свода законов восточных славян.

Если говорить непосредственно о судебной власти, то точная дата ее установления на Руси, и тем более ее юридического оформления, на сегодняшний день наукой не установлена. В Древнерусском государстве судебные и административные функции разделены не были. Возникающие в обществе конфликты первоначально разрешались авторитетными лицами общины, а впоследствии эти функции стали прерогативой князя, который вершил суд и чинил расправу на основании норм, включавших обычаи, традиции, а также правила поведения, установленные религией и моралью.

Ссылка на статью: http://emigrant-ussr.ru/index/verkhovnyj_sud_rossijskoj_federacii/0-132